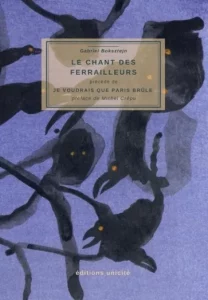

GABRIEL BOKSZTEJN, Le chant des ferrailleurs

Poésie, disponible aux éditions Unicité.

Une poésie en forme de nouvelle. Ou l’inverse. Sombre et lumineuse, celle-ci révèle les tréfonds de l’âme humaine, ce que l’on est et ce que l’on est devenu, parfois aux antipodes des rêves d’antan, parfois par accident. Avec Le chant des ferrailleurs, précédé de la courte poésie Je voudrais que Paris brûle, Gabriel Boksztejn nous interroge sur nous-mêmes en dressant le portrait de trois ferrailleurs perdu dans une décharge.

Est-il question d’une poésie prolétaire ? Ces hommes, triant laborieusement le fer des appareils éventrés, ne sont-ils pas le reflet d’une certaine classe sociale ? Certes, leur condition laisse à le penser, mais plus que cela, l’universalité de leurs questionnements, de leurs constats, balaye d’un revers de la main la simple question d’appartenance à une classe, quelle qu’elle soit.

Questions existentielles.

Devient-on ferrailleur par choix ? Où se sont donc barrés les rêves d’enfant ? Et surtout, est-ce que nous sommes moins humains lorsque nous effectuons une tâche ingrate ? Les rêves brisés, la solitude, le deuil, l’amour (pour un être ou pour une passion), tout s’entrechoque dans un mouvement ample, baigné par une clarté lunaire et creuse dans le corps les ruisseaux d’une humanité fragilisée par les déceptions, les ruptures avec soi-même et avec les autres.

Il est autant question de méfiance que d’incapacité à être celui que l’on désire devenir, à être ce que nous ne pensions jamais être destinés. Le propos est sombre, auréolé d’un certain fatalisme ou un caractère profondément pessimiste. Cependant, la plume de Gabriel Boksztejn demeure aérienne, percuté de plein fouet par des éclairs de soleil. Si une certaine lucidité nimbe toute sa poésie, on sent on fond des mots (et des maux), une intense lueur de vie, un combat que ces ferrailleurs ne renoncent pas à mener, malgré les apparences.

L’humain face à lui-même et au regard extérieur.

Plongée dans leurs pensées, la poésie pose sur eux un regard plein d’amour, de tendresse, sans pathos, sans grossir des traits qui auraient facilement pu devenir stéréotypes. L’équilibre est un art que le poète ici maitrise à la perfection. Une touche de drame, une touche de beauté, une touche d’empathie, une touche de compassion, mais jamais de surpoids, de pas de travers. Tout est ici rythmé par une humanité à fleur de peau, et par une mise en page intelligente, aérée, facile à lire.

Le choix des mots est judicieux, simple, direct. Il ne joue pas les faux-semblants, il décrit avec précision et aisance ce qui reste le plus dur à décrire, à savoir ce que renferme l’âme humaine. Le regard porté par l’auteur s’avère plein de justesse et ressemble à s’y méprendre à celui que chacun peut avoir une fois le poids des préjugés évaporé par la connaissance de l’autre. Sans être sociologique, le regard de Gabriel Boksztejn est perçant et clairvoyant.

D’actualité ?

Alors que la colère monte face à une réforme des retraites jugée injuste par une grande majorité des français, dur de ne pas lire dans ce texte la pénibilité du travail de certains d’entre nous. Celle-ci conduit parfois à de brusques changements de vie, à une routine nocive, à un désamour de soi qui conduit à l’isolation. Les maux de notre société « moderne » sont ici dépeints avec un caractère cru qui met en lumière ce qu’il reste de vrai dans un monde de plus en plus basé sur l’image et le paraître.

Sans poser de jugement sur ses personnages, Gabriel Boksztejn nous laisse le choix, celui d’être aveugle ou au contraire de lire entre les lignes. Il nous est dès lors facile d’entrer en résonance avec les trois ferrailleurs, de s’identifier, quand bien même nos existences très différentes, dans l’absolu, se ressemble.

Les mots nous touchent alors par leur beauté et par le sens qu’y met le poète. Émouvant, juste, légèrement révolté, Le chant des ferrailleurs (dont le nom nous évoque de loin et en référence le Chant des partisans) s’avère une photographie pleine de sens (et de sensualité) de vies malmenées, mais encore gorgées d’espoir.

Il est indiqué dans la préface rédigée par Michel Crépu : « il y a quelque chose qui commence ici. Ne le manquez pas ! » Suivez cette recommandation les yeux fermés tant elle résume ce magnifique poème.

Patrick Béguinel