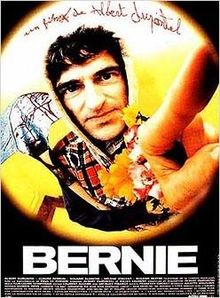

[CINE] ALBERT DUPONTEL, Bernie, étude Nietzschéenne de l’oeuvre

DOUX, DUR ET DINGUE : LE CINEMA A COUPS DE MARTEAU ? GENEALOGIE D’UN MORTAL KOMBAT. LECTURE NIETZSCHEENNE DE BERNIE, DUPONTEL, 1996.

On voudrait tenter un pas de côté, à l’instant de la sortie du dernier film de Dupontel, en revenant 24 ans en arrière, à l’heure de son premier long-métrage, Bernie, dont on rappellera le rejet dont il a primitivement fait l’objet à l’occasion de sa sortie par les deux têtes pensantes de la critique cinématographique. Ainsi, pour les Cahiers du cinéma, l’objectif n’était-il pas atteint : « Dans sa façon de jouer avec la représentation de la violence, Bernie reste plusieurs niveaux en-dessous de C’est arrivé près de chez vous.», quand Positif, définitif dans son jugement, sonnera le glas : « Une petite chose laide […] trop petite pour le grand écran. ». Qu’en dire, dès lors, pour notre part quand, de surcroît, on ne peut pas ignorer qu’un film est à lui-même sa loi, sa justification, son explication, et il est bien évident qu’on ne peut rien en dire ou presque (sauf à le blâmer ou à l’encenser ?) en substituant des rationalisations à son énigme qui ne parviendront qu’à l’assécher de son sang : travail homicide de l’esprit. Le noyau du film est toujours un ineffable. Sa singularité se situe toujours en dehors de la psychologie, de l’individuel, des références à son monde extérieur – c’est-à-dire à la vérité –, car c’est le plus intérieur de son intériorité qui devrait être foré et ramené au jour. La seule évidence : un film est là, il existe, se dresse comme une cathédrale, et tout ce qu’on peut en dire ne parviendra pas à le diminuer. Comment donc affronter la question du film qui a barre sur nous, impose d’emblée son autorité ? En reconnaissant que, du moins, avons-nous de lui sa parole, qu’il s’agira de prendre au sérieux.

Afin de dissiper quelques malentendus, l’occasion est sans doute favorable, à cet égard, de montrer combien tout le cinéma de Dupontel se déplie précisément dans son premier acte, en un geste fondateur qu’est Bernie, annonçant son programme sans doute cinématographique mais aussi, non pas politique, mais bien plutôt philosophique, philosophie que Dupontel place lui-même sous le haut patronage de Nietzsche le libérateur. Proposer une interprétation philosophico-cinématographique de Bernie, comme du cinéma de Dupontel, ne consistera pas dès lors à plaquer des concepts philosophiques sur un univers qui leur est étranger mais au contraire de prendre très au sérieux la matière filmique comme les intentions d’un réalisateur, en tentant d’en dérouler la logique interne jusqu’à son terme afin d’entendre, peut-être, ce qui en fait la singularité. A ce propos, ce que semble incarner à l’écran Bernie, comme ce qui innerve tout le cinéma de Dupontel, sont deux impératifs constituant une somme d’injonctions dans la pensée Dupontelo-nietzschéenne : tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ; deviens ce que tu es, pour, en un dernier acte, aller plus loin vers Montaigne, en considérant que, vivre, c’est apprendre à mourir.

Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort.

Selon Nietzsche, ceux qui vont bien voient mal. Il ne faut pas être dans un confort intellectuel pour bien penser, dans un repos avachi. Dupontel, de renchérir dans un entretien donné au journal du web Thinkerview, intitulé « Adieu les cons, transhumance suicidaire ? », citant Ravel, ajoutant à la suite de Nietzsche qu’il n’y a pas de grandeur sans tristesse. Le cinéma ne peut pas être grand dans la comédie pure : c’est toujours un drame qui nous raconte, des individus qui, à l’instar de Bernie, de leur triste sort vont accomplir quelque chose, s’augmenter en version cinémascope, écran large. Mais Bernie, l’enfant abandonné à la naissance, deviendra-t-il le héros de sa propre vie ? Héros, non pas au sens du terme que Nietzsche récuseraitiv, le héros dans sa version maximaliste, antique, de celui qui est appelé à combattre par le destin, mais héroïque dans sa version minimaliste, version Churchill, cité par Dupontelv : se comporter en héros, c’est faire ce qu’on peut. Ce qu’on peut au sens où Bernie ne peut composer qu’à partir de la somme des expériences et du passé comme des rencontres fortuites qui seront les siennes. De sorte qu’il faudrait renverser la table, inverser alors la phrase de Ravel : de la tristesse naîtrait la grandeur. Le cinéma de Dupontel, à l’instar d’un Nietzsche conscient de sa superbe, serait, dès lors, « En toute prétention, un mélange de Racine et de Molière », une somme de tragi-comédie, dans le but de mélanger des genres qui a priori s’opposent. Raconter une histoire triste tout en étant distrayant (à la manière de Chaplin, selon Ariane Mouchkine, encore cité par Dupontel). Ce qui est triste pour Dupontel, cinéaste éducateur comme se le proposait Nietzsche ? La mort, la mort qui est pourtant un lieu commun. Bernie est un film sur la mort mais avec beaucoup de vie, ce qu’il faudra élucider. En effet, Bernie va, pendant les quelques jours de sa quête d’identité, partant à la recherche de ses géniteurs, connaître une accélération de vie, vivre intensément et épuiser d’énergie ce qu’il aurait fallu d’années pour la consumer. Bernie s’inscrirait sitôt dans la veine du burlesque, distrayant avec un matériel tragique. Nietzsche aurait dit un cinéma qui filme une tragédie, non pas au sens antique du terme une nouvelle fois, où il s’agirait de susciter la terreur et la pitié, mais un cinéma tragique au sens où il faudra pour Bernier d’exprimer comme de ressentir une joie tragique chemin faisant. Mais que signifie ce curieux oxymore : éprouver une joie tragique ?

Dès son livre de 1872, Naissance de la tragédie, qui est son premier livre publié, Nietzsche se définit et va demeurer ce philosophe tragique en faisant un constat évident : l’individu est voué à mourir, sa destruction est fatale mais il est possible d’épouser une joie tragique à ce sujet.

« Tragique » ne signifie pas, en effet, qu’il s’agira pour Bernie de la quête d’un désespéré, en un sens nietzschéen. Le désespoir, face à ce qui survient, qui est la voie qu’emprunte Schopenhauer, qui est le philosophe de l’ « à-quoi bon » ce que nous sommes/ce que nous faisons, s’il s’agit pour chacun d’entre nous de connaître la même fin tragique [la mort], le désespoir, donc, ce désespoir-là est une voie sans issue que Nietzsche comme Dupontel récusent.

Chez Nietzsche, le « tragique » n’est pas connoté péjorativement mais « méliorativement ». Est tragique celui qui a su/saura surmonter et traverser les valeurs ambiantes, ceux du troupeau, celui qui, comme éducateur pour Nietzsche/réalisateur pour Dupontel, qui ne cesse d’insister dans son entretien sur la valeur cardinale de l’éducation (non pas celle des instruits, mais celle que l’on se fait soi-même, l’école classique, insiste Dupontel ayant construit l’alphabétisation contre la créativité, or, on connaît l’antienne : la musique, le dessin, le chant, ne servent à rien, et de sélectionner finalement des individus sur fond d’un enseignement plus froid, davantage didactique), est tragique, donc, celui qui dénonce ceux qui s’en tiennent à des normes de conduite tenues par paresse : le bien/le mal; le beau/le laid; le juste/l’injuste. Est tragique, au contraire, celui qui entend se placer au-dessus de ces valeurs : « par-delà bien et mal », comme l’annonce l’un des titres de Nietzsche. Oui, si ça fait mal, ça fait du bien dans le même temps pour Bernie.

Bernie n’est donc pas un désespéré, car le désespoir est encore une notion du vieux monde, celui d’avant sa naissance, reposant sur la dichotomie espoir/désespoir. Mais Bernie n’a pas connu ce vieux monde. Sa vie commence à 30 ans. En « tragique », il substituera au désespoir comme à l’espoir le non-espoir : c’est-à-dire l’acceptation de ce qui survient, de ce qui arrive, « l’amor fati » dira Nietzsche, ou encore ce qu’il nomme « l’éternel retour ». Dupontel l’éducateur cinéaste dira qu’il n’est jamais sorti, pour sa part, du cercle de ses obsessions, d’un cinéma du ressassement : filmer sempiternellement le même objet, la même quête, repartir en enfance en un geste poétique, au sens où « La poésie, c’est des questions qui n’ont pas besoin de réponses » : « Je suis un réalisateur redondant, je fais les mêmes films, sur l’éducation et l’enfance. »vi Y compris dans son prochain film, dont il dit qu’il est plus politique directement, Second tour, mais imagine encore un passé tragique à son héros dans son enfance.

L’espoir, c’est au contraire s’en remettre aux autres et Bernie/Dupontel ne croit ni en l’aide sociale (la DDASS est démontée à coup de pelles afin qu’il retrouve son dossier d’enfant né sous X), ni à la captation de sa parole afin qu’elle devienne publique par le politique (le député qui lui tendra la main à la fin du film aurait dû éviter de lui ouvrir les bras, Bernie, qui s’est rebaptisé JFK entre-temps, refait le crime à l’envers, lui explose la tête). L’espoir est une passion triste. Le non-espoir de Bernie/Nietzsche, au contraire, n’est pas malheureux. C’est l’absence d’espoir qui devient immédiatement libérateur. C’est par-delà l’alternative espoir/désespoir que commence la véritable liberté, qui autorise Bernie à se redresser enfin. C’est quand il n’y a plus rien à gagner ni à perdre que la peur est vaine et donc vaincue. Bernie sait qu’il va mourir. Tout son programme consiste non pas à refuser cette mort mais à l’accueillir, on y reviendra. La tragédie, finalement, chez Nietzsche/Dupontel, n’est pas une consolation. Vivre tragiquement c’est vivre paradoxalement dans la joie, qui est une danse de tous les jours selon Nietzsche, une pelle dans la gueule pour Bernie.

Question : toi, Bernie l’héros, tes faux pas te collent-ils à la peau ? A l’observer à l’image revienne immédiatement à l’oreille les propos du jeune David Copperfield, dans le roman de Dickens, qui pose la même question dans un propos liminaire : « Vais-je devenir le héros de ma propre vie ou bien ce rôle sera-t-il joué par quelqu’un d’autre ? » On l’entend nécessairement lorsque l’on regarde à l’écran la trajectoire de Bernie. Cette façon qu’a le personnage de traverser ses souffrances pour enfin devenir quelqu’un. Dans le roman de Dickens, ce qui fait que David Copperfield devient ce qu’il est, c’est-à-dire à terme un écrivain quand Bernie/Dupontel, pour sa part, se dotant d’une caméra pour filmer la réalisation de sa quête d’identité comme il se réalise lui-même ce faisant devient cinéaste et acteur, c’est précisément ce que Copperfield/Bernie ont traversé comme souffrances qu’ils ne comprennent pas nécessairement, ce sont ces épreuves subies, ces rencontres fortuites. Mais chacun de ces évènements devient à son tour la matrice d’une fiction afin de devenir ce que Bernie est : Bernie, pour qui son abandon par ses parents est absolument incompréhensible, met alors en place un scénario [délirant] d’enlèvement qui lui semble plausible, s’invente une filiation hollywoodienne lorsqu’il apprend que son père s’appelle Willis, forcément un milliardaire, s’affabule dans une nouvelle langue, l’anglais, s’achète une Buick, consomme burger et Coca ; se romance en rencontrant par hasard une jeune femme, Marion, toxicomane, au contact de qui sa quête connaîtra une intensité exponentielle lorsque, se trouvant dans sa Buick, elle lui apprend qu’il existe d’autres possibilités, d’autres vitesses à passer dans la voiture que de demeurer indéfiniment en première. Autant d’éléments qui, scénaristiquement et philosophiquement montre qu’aucune fatalité ne préside au devenir de Bernie, pas de fatalité à devenir ce qu’il est mais l’idée que c’est dans l’affrontement que le héros Bernie deviendra celui de sa propre vie et d’en faire le récit dans un film.

De récit, justement, on voudrait postuler que, s’il est vrai que la vie d’un individu se joue dans les premières années de sa vie, le cinéma de Dupontel, dans Bernie, s’auto-programme dans ses dix premières minutes gestatrices. Tout, en condensé, s’y trouve exposé. Avant donc de continuer plus avant de dérouler la pelote généalogico-nietzchéenne de Bernie, reprenons donc le film par le début.

Tout est là, dans l’enfance.

Scène d’ouverture : sur fond de musique comme d’un chant enfantin désaccordé, mi-grotesque, mi-horrifique, la caméra de Dupontel avance, en une scène de pénétration sans doute assumée, puisqu’il sera question dans tout le cinéma de Dupontel de naissance, de pénétrer donc dans un massif feuillu qui à mesure que la caméra avance obscurcit/floue ce qui est montré à l’image. Cut. Plan suivant, vue de haut, émerge de ce massif taillé en forme de sexe féminin la tête de Dupontel, fixant le spectateur droit dans les yeux. Métaphore de la naissance qui n’est pas filée jusqu’à son terme, plutôt dé-filée : le massif ne se trouve pas pris dans le sol. Ce n’est pas de terre que le zombie Bernie s’extraira. N’est pas chez Romero qui veut. Bernie sort au contraire sa tête d’un mur. Le massif ? Une couronne mortuaire, fixée sur la paroi, ceint la tête de Bernie. Franju serait-il passé par là ? Faudra-t-il défoncer des fortifications pour naître enfin, se frapper La tête contre les murs ? Plutôt se préparer à mourir, comme l’écrivait Montaigne, que Dupontel cite comme deuxième source d’inspiration philosophique, sur quoi l’on terminera.

Chez Dupontel, les individus ne naissent pas dans les choux. La naissance n’est pas une affaire de biologie. La naissance est un devenir. Elle n’est pas prise en terre, elle n’a pas la couleur passée. Elle est sans cesse en train de se faire, ce que Bernie, dans sa folle échappée illustre, qui culminera dans sa mort. Mais pas n’importe quelle mort. Car Bernie décide de sa mort, donc de sa généalogie : il s’inventera dans un destin qu’il se fait.

Appelé par le directeur de l’orphelinat dans lequel il se trouve, Bernie quitte alors le massif pour le rejoindre, lui apprend qu’après y avoir passé une majorité, 18 ans, qu’à la trentaine, il s’agit pour lui d’enfin débarrasser les lieux. Plan suivant, Bernie est accompagné à la porte le lendemain par le gardien des lieux : « Alors, c’est le grand départ ? Tu vas devenir quoi ? », se moquant de lui. On est toujours seul quand on sort du troupeau dira Nietzsche. Enfermé dehors, à 5mn 30, le voici s’extrayant du ventre de la terre, caméra en contre plongée, se dirigeant vers la lumière de l’extérieur, dans un escalator, expulsé de la bouche d’un métro quelconque. A 5mn 42, le voici enfin à l’air libre. Bernie est-il enfin né ? Pas tout à fait. A se retrouver parmi les autres, perdu dans la foule immense, petit spermatozoïde doit encore germiner. On le retrouve, plan d’ensemble, en plongée cette fois-ci, au centre d’une route, valise et, Temps moderne oblige, caisse à outil à la main en guise de la sulfateuse traînée par Django dans un cercueil, les voitures allant chacune leur destination, lui immobile, tournant sur lui-même comme le soleil tournoie au ciel, sans raison comme on tourne dans ses questions, hésitant : à la marche imbécile du monde, Bernie opte pour la déambulation.

Premier objectif, naître, c’est rejouer sans cesse sa naissance. Aux plans pris en extérieur vont succéder des scènes d’intérieur. Bernie opte pour le ventre : se prendre un appartement, puis se rendre dans une grande enseigne au nom prédestiné : BUT, se choisissant du mobilier.

A 7mn 50, Bernie est hypnotisé par un beau parleur, ce député qu’il effacera définitivement plus tard, en un sort funeste, parlant de son amour pour un labrador, dans un écran télévision. Surpris, Bernie s’aperçoit dans une multitude d’écrans à son tour, filmé qu’il était à son insu. Le programme est établi : s’inventer c’est se fictionner. Mais rien n’est jamais acquis. Rien n’est donné à l’avance. Deviens ce que tu es ne signifie ni pour Nietzsche ni pour Dupontel filmant Bernie que les individus ont une identité fixe, stable et immuable. Au contraire, sont-ils traversés par des instincts, des goûts, des passions, divers et variés dont aucun ne préforment ce qu’il adviendra d’eux. Les individus sont multiples, de sorte que traversant leurs expériences et ce qu’ils sont, il leur faudra hiérarchiser cette multiplicité et s’accomplir. Mais rien n’est établi. Il n’y a pas de but ou, pour le dire comme Picabia, l’obstacle, c’est le but. Qui Bernie choisira-t-il parmi tous les Bernie possibles à l’écran ? Acteur, celui qui se trouve à l’écran, acteur/réalisateur, celui qui sera à la manoeuvre de sa propre vie ? Nietzsche/Dupontel le redisent, au besoin : rien n’est jamais prédéfini. Mais bientôt un vendeur interrompt sa rêverie, particule élémentaire en rencontrant une autre, l’orientant lui proposant l’achat d’une caméra immédiatement. Mais pour quel usage ? « Sans vouloir être indiscret, qu’est-ce que vous voulez filmer ? », « des trucs…des choses », répond Bernie. Le vendeur a saisi l’enjeu : « OK j’ai compris », mine interdite, parce que filmer des trucs, ce ne peut être que pornographique : s’exposer soi nu. « Alors dans ce cas, ajoute-t-il, il faudra un surcroît de matériel, de l’éclairage et un pied ainsi qu’un micro sur tige et, si des trucs vous concerne [clin d’œil appuyé], vaut mieux une télécommande, si vous êtes plusieurs, un grand angle…vous serez plusieurs ? », « bah, peut-être y aura des vieux », répond Bernie. « Des vieux ??? », cette figure, omniprésente chez Dupontel, mémoire vive qu’il s’agit de délayer mains prises dedans.

Le cinéma de Dupontel serait-il, à cet instant, en train de nous révéler la vérité de son diamant : un cinéma égocentré, cinéma du quant-à-soi, tourné vers lui-même parce qu’il faut bien se refaire sa naissance en parlant de son nombril, en un autoportrait qu’il s’agirait de tirer sur Bernie ? Les critiques disent volontiers son cinéma punk-anar. Un cinéaste plutôt politico-social. Réponse dans le plan suivant.

Bernie se retrouve dans son appartement, et ventre dans le ventre, le voici installant son matériel, mais, marginal qu’il est, le cadre tv est décadré, lui manque encore son cadreur, tandis que notre député, qui décidément tend à capter définitivement toute forme de parole, n’en finit plus de pérorer gravement, autant de bruits périphériques parasitant son discours, s’autoparodiant, parlant de ces « individus qui sont dans notre pays des déracinés, des marginaux, des exclus, des laissés pour compte de toutes sortes et je sais…je suis persuadé que l’avenir ne peut pas se faire sans eux ». Mais Bernie, qui voudrait se filmer enfin, qui n’aperçoit que le visage de cet usurpateur qui parle dans sa voix, Bernie qui disait au directeur de l’orphelinat que, précisément, il n’est « pas un autre », se met à cogner sur la tête de l’écran télé. Philosopherait-il à coups de marteau, son cinéma gagnerait-il alors en échelle, se déplaçant de l’intime au social ? Non, décidément non : il tape sur la tête de celui qui, raie bien à droite, tient un discours de gauche : « il nous faut absolument les accueillir, leur ouvrir les bras… ». Bernie, dubitatif, sent intimement que le discours n’est pas raccord : « ça, c’est mon combat personnel, et [de faire le geste] : ouvrir les bras ». Bernie n’est pas dupe : pour naître à soi, les autres, les sachant, les ceux qui sauront toujours mieux que Bernie, ces démocrates qui ont la haine de la démocratie, ne seront d’aucun secours. Et de s’interposer entre l’écran télé et la caméra qui filme l’écran criant : « eh putain, et moi ? ». Ecran noir. « Eh putain, et moi », c’est-à-dire ? Enfin Bernie/Dupontel est à l’écran, Bernie/Dupontel a compris comment se remettre dans le ventre, rejouer la scène primitive in utero : il s’aperçoit se filmant, visage plein écran. Mais se déporte légèrement, de sorte qu’on ne l’aperçoive plus à l’instant qu’il déroule son propre programme intime : « Je m’appelle Bernie Noël », Noël comme un cadeau que l’on se fait à soi, « j’ai 29 ans, bientôt 32 », âge quasi christique, de nous apprendre enfin après plusieurs cuts, en un troisième plan resserré autour du visage de Bernie que, « en fait, mon vrai nom c’est pas Bernie Noël, Bernie c’est le nom de la personne qui m’a trouvé, et Noël c’est le moment de l’année où on m’a trouvé…en fait, j’ai jamais vraiment réussi à savoir ce qui s’était passé à ma naissance, ça fait des années que j’ai demandé mon dossier à l’administration mais ils veulent pas me le donner, ils disent c’est pour mon bien , alors ça c’est…ils me connaissent pas mais ils disent c’est pour mon bien, alors ça c’est pas mal ça, en tous les cas, ça prouve ce que j’ai toujours cru, il y a un mystère sur ma naissance, mais plus pour longtemps ». Terminus, nous voici arrivé en station à la dixième minute du film. Commence pour Bernie son retour vers Ithaque, à l’aide de sa caméra, filmer ses retrouvailles avec lui-même.

Premier jour de l’an zéro : la DDASS, afin de récupérer ledit dossier. Bernie règle son compte à l’administration, avec intérêts en sus, tuyau de canalisation en main, assommant puis frappant la femme de ménage du coin, tout en s’en excusant. On s’en souviendra longtemps.

Adresse en main, le voici cheminant le long d’un champ en labour vers un quartier lui-même abandonné, tout droit sorti de terre. Les banlieues, aussi, sont orphelines. Bernie a été retrouvé dans une poubelle. Direction les lieux, où il rencontre le gardien du temple, qui est le deuxième personnage de gardien dans le film, après celui de l’orphelinat. Les gardiens pullulent dans les films de Dupontel : un gardien ouvre sur un autre gardien, et à l’infini comme chez Kafka les gardiens de la loi n’ouvrent sur rien. Direction l’appartement dudit bonhomme (à l’extérieur succède de nouveau une scène d’intérieur). Pour le faire parler, Bernie libère l’un de ses oiseaux en cage, le bouffe par la tête comme Saturne, peint par Goya, dévore son fils. Il faut bien déjouer son destin, de quelque manière que ce soit.

Celui-ci finit par révéler son histoire à Dupontel : le père, un mythomane, avait fait croire à sa compagne qu’il était riche, l’intéressée fait aussitôt un enfant avec lui mais découvre la triste vérité. Personne ne veut de l’enfant, jeté par vide-ordures. Le gardien finit par donner le nom du père : Willis. Willis ? Les yeux de Bernie s’illuminent, commence à comprendre, ou plutôt se fictionner. Willis, ça sonne américain : « T’as pas trouvé ça bizarre que des milliardaires américains abandonnent leur enfant ? Et les enlèvements, ça existe, hein ? » Effrayé devant tant de folie, le vieux gardien lui rétorque que, oui, après tout, il se souvient mieux maintenant, ses parents tenaient à lui. Mais Bernie/Dupontel n’est pas dupe de sa propre fiction : « Te fous pas de ma gueule non plus ! ». Illico presto, Bernie refait le chemin à l’envers et se retrouve dans l’appartement de son enfance, face au vide-ordures. Il faut se faire les poubelles de sa mémoire : le voici dans les sous-sols de l’immeuble où d’immenses conduits de vide-ordures mènent aux détritus. Il place son œil dans l’un de ces conduits et le voici frappé par un Cupidon de banlieue qui s’est sans doute trompé d’adresse, Bernie recevant une seringue plein visage. Le conduit, en un fondu, se termine dans l’iris de son œil, le rend clairvoyant. Bernie remonte jusqu’à l’appartement d’où est partie la fléchette du destin où se trouve un vieux type sadique et sa fille toxico, le vieux n’avouant pas à Bernie qu’il se rappelle d’un dénommé Willis, qu’il connaît pourtant bien : Donald Willis.

Deuxième jour, témoignage face caméra, qui débute sur un plan ouvrant sur un tableau, décor de désert arizonien qu’on croirait tout droit sorti des grands espaces fordien, prisonnier de son désert, Bernie ne veut pas croupir aux côtés de John Wayne dans son tombeau. L’horizon est encore dégagé. La fiction s’installe doucement : « ça se confirme, on a enlevé mes parents et moi on a voulu me tuer…sûrement la mafia…après ils ont dû faire disparaître les corps…tout s’explique… ». Cut. « Mon père était un riche américain…bon, qu’est-ce qu’un riche américain était venu foutre dans ce bled, je sais pas [toujours pas dupe de sa propre fiction] mais bon, je sais pas qui étaient les enculés d’en face mais ça devait être de sacrés enculés parce que s’en prendre à un bébé… j’ai pensé à changer de nom, puisque c’était pas l’mien, j’ai pensé à John Fitzgerald ». Sphinx le Bernie, ce ne sera pas John Wayne finalement, mais la case de l’autre oncle John. Cela n’étonne donc plus Bernie d’être étranger, il s’est toujours senti différent des autres quand John Ford posait le problème de ce qui fait une communauté, à l’instant du retour parmi les siens d’une fillette enlevée quelques années auparavant par des Commanches, désormais indianisée, dans The searchers, La prisonnière du désert.

Bernie l’indien doit en avoir le cœur net, pour sa part, s’achète une voiture d’occasion aux allures d’une américaine. Le road trip devient road movie, mais voiture qui roule encore au ralenti. Bernie ne dépasse pas la première. Il faudra attendre pour libérer toute son énergie, se refaire En 4e vitesse la santé. Apprend l’anglais en attendant. S’invente une langue. Répète sur cassette : « Where is mum ? » « Where is dad ? » « Is not at home ». « Why ? I don’t know ». Bernie devient un vrai John : mange un hamburger dans sa caisse, et rêvasse aux Etats-Unis, terre d’élection du grand Ouest comme de la fiction, pays qui écrit sans cesse son histoire comme une légende qu’il s’agira toujours d’imprimer, la préférant à la vérité, Bernie pensant encore à l’autre John (Ford), rejouant L’Homme qui tua Bernie Valance.

Mais chez Dupontel, on ne naît pas hermaphrodite. Naître à soi ne se fait pas seul. L’agnelage s’accomplit toujours par la force d’une femme : ici, la toxico prête ses bras. Bernie en tombe immédiatement amoureux. C’était elle la Cupidon de banlieue, qui l’avait fléché au visage, sans qu’il le sache. Aux abords du quartier, il l’aperçoit, la suit puis l’aborde dans sa novlangue toute personnelle. Elle n’ignore pas qu’il s’agit du type qui s’était rendu chez son vieux con de père, à la recherche de ses parents et, lasse, apprend à Bernie que son père est un clodo. Bernie, sous les ponts, retrouve le clochard pas très philosophe, l’expulse au forceps. Le passé, ça ne se donne pas, ça s’excave. Dehors puis dedans, parce qu’il faut bien enfermer son passé quelque part, dans l’appartement de Bernie, on apprend ensuite cette vérité : c’est aux enfants d’enfanter leurs parents, Bernie lavant son père de ses fautes dans un bain : « Tu n’as plus à avoir peur, je vais prendre soin de toi ».

Le père, mutique d’abord, car il faut toujours un temps d’adaptation pour se mettre dans les pas du récit d’un autre. Pas de temps mort cependant pour Bernie. Le père retrouvé, c’est la mère qu’il va falloir aller dé-kidnapper à présent. Le père et le fils, scène d’anthologie comme à la DDASS, arrivent chez la mère, dans sa nouvelle famille, chez Maître Clermont, notaire de son état, gardien des actes et troisième gardien de la mémoire du film. Les voici qui raptent la mère, Bernie, toujours certain qu’elle a été l’objet d’un enlèvement originel. Le père viole la fille de son ex-femme, le fils, le mari, rossés. American beauty : la famille est enfin réunie dans l’appartement de Bernie, la mémoire sous séquestre.

La mère apprend à Bernie son vrai prénom : Mickey, quand on a un père qui s’appelle Donald … le cartoon est revendiqué, Bernie est pensé sur le mode du clown sans nez rouge. Bernie/JFK, déçu de ce prénom, élève au carré euphoniquement son nouveau prénom : « Mickey, Mikie Willis… », à l’américaine le prononce-t-il. La mère, soucieuse de s’enfuir, tente une échappée, demande à Bernie d’inviter sa petite amie dont, à ce moment du film, il ignore encore le prénom. Il lui envoie un carton d’invitation en bonne et due forme, sur cassette VHS.

L’amour se monnaie. La toxico accepte le rendez-vous contre de l’argent pour sa consommation, la drogue, ça vous dope l’histoire, l’héroïne de Bernie comme accélérateur de particules de vie : change les vitesses de la voiture de Bernie et se fabrique des souvenirs, un stock de mémoire avec son comparse : flashés sur le périph, désormais pour excès de vitesse, font marche arrière sans cesse afin d’être photographié à l’infini pour leur postérité.

Après le repas, de retour chez elle, le père de la toxico, gardien de l’ordre aussi, sans doute un ancien gendarme, dont on aperçoit le képi et un costume d’officier sur un porte-manteau, enquêteur un jour, enquêteur toujours, sans cesse à la recherche de la vérité comme de l’appât du gain, redresse ce qui était courbe dans le récit : rapporte à sa fille que Bernie a kidnappé une bourgeoise, il l’a appris à la télé, ils peuvent gagner beaucoup d’argent. Mais la toxico n’est pas une balance. Et puis le destin a fait le sale boulot de la justice à sa place, aveugle qu’elle n’est pas. Durant l’intermède du repas, La guerre des Rose aura bien eu lieu, les parents se sont entretués. Et l’autofiction de Bernie de continuer : « Ils ont tué mes parents, ils sont vraiment forts ces enculés. »

Le père de la toxico, qui aurait tant aimé rejouer un Justicier dans la ville, ne peut plus s’exécuter qu’à la vitesse de la lumière d’un Perry Mason en fauteuil roulant, lui l’handicapé qui cherche maintenant à mettre la main sur la cassette compromettante où Bernie invitait sa fille à venir dîner chez lui afin de la transmettre à la police. La cassette, jetée dehors par la fille, retrouvée au sol par le père, tandis que la fille s’apprête à prodiguer les derniers soins à son père, le frapper à l’aide d’une barre de fer, le père est, signe du destin, opportunément percuté par la voiture de Bernie : la vérité n’existe pas, ni chez Nietzsche, pas davantage chez Dupontel. Les preuves disparaissent toujours, sinon d’exister seulement comme trace. Bernie s’excuse à nouveau, référence/révérence à Aldrich, père de toutes les énergies libérées, de plus en plus évidente : « J’étais en 4e, je n’ai pas pu m’arrêter ». Bernie, complotiste de sa propre vie, séquestre à son tour la toxico : elle ne le sait pas encore mais Bernie Zarathoustra le prophétique le lui annonce : s’ils ont tué ses parents, ils vont s’en prendre à elle, c’est sûr. Il ne peut pas laisser faire.

La police entre en jeu pour la première fois du film, à la recherche du ravisseur. On n’est plus désormais sous les hospices d’un ancien gendarme handicapé, mais de la vraie cavalerie, qui arrive toujours à la rescousse pour dénouer dans le récit ce qui s’était exilé, sonnant l’hallali. Dissipons immédiatement un premier malentendu, quand les Cahiers du cinéma reprochent aujourd’hui l’inopportunisme de Dupontel dans son dernier film, qui cognerait volontiers (tout le temps) sur la tête des flics. Dupontel n’a rien contre la police : ce sont des gardiens aussi, symbole notamment de la recherche de la vérité comme les juges dans son film 9 mois ferme. Ils sont de l’ancien monde, celui de la preuve, de la charge, du témoignage : de la vérité, autant dire de la non fiction qu’il s’agit de dissiper.

Mais la fille n’est pas facile, se rebelle, arme à la main menace Bernie, parce que, elle aussi, attend depuis 25 de devenir ce qu’elle est : « ça fait 25 ans que j’attends qu’il m’arrive des choses, que je me défonce en attendant, que j’attends un mec, un vrai mec, avec des anticorps et un avenir. » Elle en a ras le bol du moche, du médiocre, du sordide et vomit : « putain, ils vous ont empoisonné », dit l’agent du renseignement Bernie qu’elle appelle « machin ». A la scène d’extérieure suit de nouveau l’intérieur, décidément, ça va, ça vient, ça fait des courants d’air, la toxico chope le rhume pas des foins, elle est en manque. Bernie décide de la placer sous cloche, son nouvel utérus, la met à l’abri dans un transformateur EDF.

La folie n’est pas un refuge, c’est une lucidité que l’on se doit à soi. Placer sa fiancée dans un transfo, c’est convertir leur folie commune : l’énergie doit circuler toujours, non pas pour faire machine arrière mais aller marche en avant. Ce transfo, c’était son ventre à lui Bernie, là où il venait trouver refuge enfant, c’est là que sa naissance devra donc avoir lieu. Ça pétaradait quand il était enfant, il y faisait des feux d’artifice, une fois il a éteint les Lumières de la ville. Mais lui, c’est la magic box qu’il aurait voulu éteindre, l’orphelinat. Alors, aujourd’hui, c’est sûr, il va la trouver la lumière, et pas que celle des frères, son cinéma, il ne va pas arrêter de se le faire. Le regard de la toxico se métamorphose, bienveillante, elle sourit enfin. Bernie va faire sauter la baraque, se met à cracher partout sur le transfo pour que tout s’éteigne définitivement. Ils vont faire l’amour. En paix, dans leur mausolée, la police peut les retrouver, rien n’y changera, leur cavale était déjà aboutie.

En attendant, depuis leur Kinétographe électrifiée, le cinéma a la vertu, comme le miroir de l’écran, d’inverser la droite de la gauche, reconfigurant la réalité : pour s’échapper, sur un scénario cette fois-ci de la fille, Bernie/la toxico miment une prise d’otage. Et Bernie d’haranguer la police. Il n’a plus peur désormais, « De toutes façons, j’m’en fous, j’suis fou », et de faire un clin d’œil à sa fiancée de circonstance.

Quant à la police, bien sage, elle remplit son office, une lecture une nouvelle fois trop empressée la ferait apercevoir comme sans doute le garde-chiourme des intérêts de la bourgeoisie, mais joue également un rôle positif chez Dupontel : elle ne met pas un terme à la cavale, Bernie/la toxico vont s’en charger personnellement. Elle n’interrompt rien, au contraire libère-t-elle les potentialités de nos comparses jusqu’à leur paroxysme, leur jouissance, toujours en un coup de feu final comme dans le dernier film de Dupontel, Adieu les cons : la police est le bras armé de Bernie afin de s’accomplir définitivement. Ce sont les forces de l’ordre de l’éternel, les gardiens de la lignée. Mais les coyotes ne restent jamais bien longtemps seul. Le député Valois rejoint déjà la police, lui-même se fictionnalise, rejoue la scène de Sarkozy allant parler à human bomb/Bernie qui n’oubliera pas de lui exploser la tête au passage. « Tiens, le bébé s’en est tiré sale enculé ! »

Le couple, bon an mal an, parvient malgré tout à rejoindre le ventre du véhicule de Bernie, blessé par la police, la fille prend le volant, apprend enfin à Bernie son prénom : Marion. Elle devient elle-même ce qu’elle était. Réconciliée Marion. Marions-les. Ils s’enfuient, et, en fordien assumé, Bernie de lâcher à Marion : « Cherche une frontière, si on en trouve une d’ouverte ». La voiture s’arrête. Cut. Un écran s’allume, le père de Bernie fait irruption dans ce cadre fictif, à cheval, dans le décor arizonien du début du film, accompagné d’un autre cheval pour que nos amoureux convolent. Le ventre, l’ultime ventre où il sera encore possible de s’inventer, la fiction comme refuge, Dupontel rejoint son père dans le plan, à cheval avec Marion, vipère au poing va se libérer enfin de tout son venin : voici désormais Bernie au ciel des images, éternel. Et de pointer son arme vers la caméra. Tire. S’élimine. Définitivement. Fin.

Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort (bis).

Comment comprendre le parcours de Bernie, que d’aucuns qualifieraient sans doute de déroute, puisqu’il se termine par la mort, quand Bernie se voit en Magnifique ? Il y a finalement, comme chez Nietzsche, un devoir de responsabilité chez Dupontel, qui doit être distingué, de la responsabilité de la faute. On est tenu à sa promesse de vivre. On est responsable de ce qui arrive mais on n’est pas coupable du mal qui survient dans le monde. On n’en est pas le complice. Il n’y a pas de pêché dont il s’agirait de se laver. Ce que l’on voit surgir dans le film de Dupontel, n’est pas l’incarnation à l’écran des idées d’un punk-anar, comme la critique accole trop souvent cette épithète à Dupontel. Se développe plutôt le thème d’un individu souverain, qui a le droit de promettre parce qu’il est en mesure de tenir sa promesse contre vents et marées.

Cette promesse de vivre que l’on se doit à soi, afin de devenir ce que l’on est, tout cela passe par un acte belliqueux mais qui est celui du législateur Bernie qui brise les anciennes tables pour en proposer de nouvelles, briser les valeurs du troupeau, comme l’annonce le Zarathoustra de Nietzsche. De la recherche de la victoire contre soi.

Ce combat ne peut être alors mené qu’à l’aide d’un instrument, la grande santé, qui n’est pas une fin en soi, qui n’est pas une santé que Bernie se contente d’avoir mais qu’il perd sans cesse, parce qu’il va devoir la reconquérir, et, défaut de formation oblige (Dupontel a fait cinq années de médecine avant de se diriger vers le cinéma), le corps médical pullule dans les films de Dupontel. Mais pourquoi faut-il sans cesse perdre sa santé et la reconquérir ? La santé, ce n’est pas simplement la santé du corps, c’est la santé du corps/esprit, qui est perdue et sans cesse reconquise, un instrument du perspectivisme de Nietzsche/Dupontel, qui donne l’occasion d’expérimenter tout le spectre des valeurs qui ont existé jusqu’à présent pour ensuite les hiérarchiser et proposer une nouvelle axiologie, en s’exposant même et surtout à des valeurs morbides. Il faut traverser la maladie, qu’elle soit psychique comme celle de Bernie, mais qui est une lucidité ou la toxicomanie de Marion. La grande santé nietzschéenne est donc instrument de la transvaluation des valeurs existantes. Elle doit permettre une conversion de sorte que ce qui met en péril Bernie finalement va le renforcer. Tout ce qui ne tue pas Bernie le rend plus fort, au sens spirituel du terme : ses blessures doivent être l’occasion d’une réflexion, d’une spiritualisation de sa douleur.

FinaIement, Bernie ferait-il sien le refrain chanté par Gloria Gaynor, I am what I am ? Nous offre-t-il un programme de développement personnel, dont le mantra serait de devenir ce que nous sommes, pourvu que nous sachions sortir de notre zone de confort en atteignant une somme de petits objectifs au quotidien, que nous seuls déterminerions, en bref, faire des choses qui nous ressemblent reposant sur l’idée que nous serions déjà là, qu’il suffirait simplement de nous actualiser, faisant advenir ce qui était en puissance en acte, exprimant ce moi déjà là mais simplement dissimulé (le massif floral du début du film ?) par diverses scories ou accidents de la vie et dont tout le programme serait : l’action ? Cette idée de se soucier de soi, en partant de soi afin de s’accomplir plus pleinement, cette idée que le soi serait déjà-là et que chacun pourrait le développer, accroître ce qui se trouverait à l’état latent, dans une forme sans doute spectrale mais reconnaissable, enfoui mais donc à exposer, Bernie la dévoilerait-il ?

Définitivement, Bernie n’est pas un coach de vie. Il ne délivre pas de recette du développement de soi Deviens ce que tu es ou deviens qui tu es, sans doute le martèle-t-il en une injonction mais, ce que tu es, si tu l’es déjà, comment donc le devenir ? Comme le dit la chanteuse, si je suis ce que je suis, je n’aurai qu’à le montrer, le dévoiler ?

« Deviens ! », cet impératif de Bernie, montre au contraire qu’il ne cesse pas de devenir en permanence. Il n’y a pas un moi de Bernie prétendument stable, qu’il soit fixé par la biologie ou la société. Si Nietzsche est le philosophe qui a le plus critiqué la connaissance de soi, Dupontel reprenait l’argument, déjà, dès son court métrage Désiré, en 1993. Ce qu’il faut déjouer, précisément, c’est la programmation, ce que ce Désiré, cette dystopie, montre à travers la naissance de l’enfant de Mme Jacquinot, hommage appuyé au Brazil de Terry Gilliam quand Adieu les cons le fait également à Terry Jones, l’autre tête pensante de l’hydre Monthy Pyton. En 2050, tandis que Mme Jacquinot attend son tour, une autre naissance la précède, a lieu dans le bloc 14 : un bébé est littéralement pro-jeté. Il ne sera que ce jet dont il s’agira de suivre la courbe identifiée dès le départ. L’infirmière annonce, dès sa naissance, son programme de vie : « Il sera vierge ascendant verseau, doué pour la planche à voile, le placement immobilier, la fraude fiscale et la politique. Seule faiblesse : les femmes. » Ce bébé n’a pas à devenir ce qu’il est, car plus rien n’est à conquérir. Mais voici que la naissance de l’enfant de Mme Jacquinot, qui était prévue à la seconde près, ne se produit pas. Un retard de naissance qui inquiète le corps médical. Désiré se fait attendre. Il faut l’accoucher à l’ancienne, mais rien n’y fait : refus de naissance. Un médecin qui est venu prêter main forte, explique : il a peur, « aux yeux du bébé, la société est déjà coupable ». Le bébé n’est pas normal : il ne lui manque pourtant aucun bras, n’a pas de handicap visible ni psychique. Au contraire, « il est au-dessus de la moyenne ». Cela s’appelle l’INV : l’Instinct de Non-Vie, deux concepts proprement nietzschéens, celui d’instinct comme de vie, qu’empruntent Dupontel au point de départ de son cinéma. Bernie ne fera que reprendre le fil de l’histoire. Bernie, c’est Désiré devenu grand. A 30 ans. Qui aura pour charge de montrer que la position de tout but déterminé reviendrait à se borner soi-même indûment, et peut-être à exclure de son champ de visions d’autres buts et fins pour s’accomplir pleinement, si tant est que Bernie puisse le faire. Il n’y a pas d’essence cachée, l’individu chez Nietzsche n’est pas une monade, un sujet « Un », unifié. Bernie, s’apercevant dans chacun de ces écrans de l’enseigne BUT, est multiple dans son « être ». Son moi n’est pas en lui, il est au-dessus de lui, et c’est pourquoi faut-il sans cesse qu’il se filme, non pas pour montrer ce qu’il y a à atteindre, mais toute la distance qui le sépare de lui. Bernie ne doit jamais cesser de devenir, comme Nietzsche l’indiquait dans ses Considérations inactuelles (1873), qu’il n’est sans doute pas inutile de rappeler pour comprendre sans doute le statut du marginal chez Dupontel, en particulier Bernie. Dans ses considérations sur Schopenhauer éducateur, Nietzsche dit tout le bien de l’homme, cet être qui est moqué, de son vivant comme après sa mort, parce qu’il vit reclus avec son chien jusqu’à la fin de sa vie. Le fait de se moquer de cet homme est un symptôme dans une époque où chacun vit en troupeau. On ne peut qu’être ermite pour parvenir à penser de manière indépendante. Nietzsche s’interroge, en effet, sur ce qui fait l’individualité contre la foule, s’interroge sur ce qui fait les goûts, les préférences pour aboutir à l’idée qu’il n’y a pas de moi préexistant de sorte que cela doit conduire chacun à éprouver ce qu’il est, quand bien même serait-il dans l’illusion d’une personne bien assise.

Nietzsche invite dès lors la jeune âme qui le lirait à se retourner sur sa vie antérieure et à se demander : « Qu’as-tu vraiment aimé à ce jour, par quoi t’es-tu senti dominé, parfois comblé, fais passer sous tes yeux ces objets vénérés et peut-être te livreront-ils par leur nature, leurs successions, une loi, la loi fondamentale de ton vrai moi ». Si Nietzsche récusera plus tard ce thème du « vrai moi », auquel il ne croit pas déjà, il indique le chemin à Bernie : il faut tenir compte de ses expériences passées pour penser sa singularité, afin de ne pas se noyer dans la masse, se trouver pris par les goûts d’autrui. Dans Ecce Homo, Nietzsche racontera comment il a appris à prendre soin de lui-même, quels aliments lui convenaient ou non…met en place une diététique du corps/esprit, quand le corps est méprisé, dit quelles musiques et œuvres d’art lui conviennent pour savoir enfin qui il est désormais. Comprenons : il s’est éduqué lui-même là où en général on ne fait que suivre des conseils généraux censés s’imposer à tous. Mais qu’est-ce que c’est cette chose qui n’est pas stable et qui pour autant ne doit pas se fondre dans la masse, tout en ne s’identifiant pas à une substance ?

Il faudrait sans doute un nouveau langage pour l’exprimer, ne plus dire « je », afin d’exprimer l’idée neuve d’une singularité multiple, pas un je-nous qui, dans sa génuflexion ne permettrait pas encore de se penser autrement que dans les limites de la grammaire établie. Car dire « Je », c’est dire je suis plusieurs au sens où je ne suis pas les autres, la singularité de Bernie n’étant pas celle du troupeau assume Bernie : « En fait, moi, je ne suis pas un autre, et c’est ça qu’est bien. »

Afin d’y parvenir, dit Nietzsche, qui rejoint la seule préoccupation de Dupontel, au fond, cette entreprise ne sera permise que par le biais d’éducateurs singuliers, qui ne peuvent être autre chose que des libérateurs. Première tâche de l’éducateur/réalisateur : libérer, apprendre à ses élèves/ses disciples de les affranchir de ce qui les contraint, mais aussi à s’émanciper de l’éducateur lui-même. Nietzsche établit alors une distinction entre l’éducateur et ceux qui instruisent. L’éducateur n’est pas celui qui dispense une somme de savoirs. L’éducateur a une autre tâche : mettre au jour des problèmes que les autres n’ont pas vu précisément. Sa tâche : élever les hommes. Et c’est ainsi que l’on verra Bernie, tantôt descendre des conduits de canalisation, qu’il s’agisse d’évacuer les eaux usées ou les poubelles (lorsque le directeur l’appelle au début du film ; quand il s’agira encore de descendre le long du vide-ordures), tantôt de les remonter (pour accéder à son dossier à la DDASS ; pour remonter la voie du vide-ordures).

Plus tard, dans Zarathoustra, Nietzsche aperçoit sa propre singularité : éducateur lui-même, mais il doit l’être en se rendant en un endroit curieux, depuis le haut d’une montagne où ne se trouve personne afin qu’il aille pêcher, dit-il, des poissons humains, à une époque où personne n’a encore mordu à l’hameçon de Nietzsche. Précisément, pour éduquer, il faut être comme se situe Dupontel dans le paysage cinématographique, dans un entre-deux : à distance. Car si Nietzsche se plaint constamment de n’être pas entendu, il ne veut pas pour autant être compris de tous : laissez les pourceaux à part, dit-il, quelques-uns suffiront. Quant à Dupontel, tout comme lui, ses personnages vivent un schisme intérieur : comment être dans le système contre le système ? En ne crachant pas sur l’institution mais en ne nageant pas non plus dedans. La nuance ? « Malheur à moi qui ne suis que nuance », disait Nietzsche, « La nuance, renchérit Dupontel, c’est de demeurer au bord de l’assiette ».

Comment le mettre en acte ? Violemment ? Curieusement, non. C’est Dupontel qui le dit quand Bernie semble montrer le contraire, Dupontel ne croyant pas à l’expression violente de la colère. S’exprimer violemment, c’est se mettre dans son tort, dit-il. Combattre un système c’est au contraire avoir l’apparence du système. Pour avoir raison, il ne faut pas le dire, il faut s’avancer caché. Si la violence, en son usage, peut être fondée face à l’inertie, elle est finalement illégitime. Pire, elle renforce le système en le réassurant. C’est la violence des faibles et doit s’arrêter où commence la connaissance. Un conseil aux jeunes générations, demande alors le journaliste de Thinkerview à Dupontel, à la fin de l’entretien : « Soyez-vous-même, n’écoutez pas ce qu’on dit, ne regardez pas la télé, cultivez-vous mais pas dans le sens scolaire. N’écoutez pas trop les adultes, faites-vous confiance à vous-même. » Il faut prendre la vie à la matière morte. Rendre vie à tout ce qui est mort. De toute nécessité faut-il partir à la conquête de ce Saint Graal, comme dans le Fisher King de Terry Gilliam mais aussi, l’hommage appuyé à Terry Jones au début du générique du film s’entendant mieux, lui le réalisateur de Monthy Python, Sacré Graal. Les films préférés de Dupontel à ce propos, c’est la sainte trinité réunie sur la seule tête de Bernie : Being there, de Hal Hashby ou Bienvenue Mr Chance, Un condamné à mort s’est échappé de Bresson, Brazil de Terry Gilliam. Programme où la mort est présente à chaque instant, qui doit permettre de conclure, précisément, sur le destin funeste de Bernie, comme nombre des héros de Dupontel dans ses films.

Vivre, c’est apprendre à mourir.

La mort est invincible. Elle aura toujours le dernier mot considère Dupontel. Peut-on penser alors un rapport à la mort qui ne soit pas une esquive ? Une fuite soit les yeux bandés ici-bas, soit s’en remettant à l’au-delà ? Dupontel nous aide, au cours de son entretien. Après avoir cité Nietzsche, le second philosophe qu’il s’agit pour lui d’investir est Montaigne, du moins le Montaigne de la phrase célèbre, citée par Dupontel, « Vivre, c’est apprendre à mourir ». Cette citation de Dupontel est une recomposition opérée par Montaigne lui–même de diverses sources. Montaigne, se posant la question, refuse précisément la voie des préparatifs à la mort. « Nous nous préparons contre les préparations à la mort ». Et de citer pour se situer contre, la sentence de Cicéron : « Philosopher, c’est apprendre à mourir ». Mais c’est une chose trop momentanée la mort pour pouvoir la penser. Et la penser nous conduirait à une éternelle cérémonie des adieux qui empêcherait précisément de (la) vivre ? Dupontel a-t-il donc bien compris Montaigne, disant que, « Vivre, c’est apprendre à mourir » ? Oui, proprement oui, car parler de la mort, pour Montaigne, ce n’est jamais parler de la fin de la vie, mais de la vie tout entière. La vie est indémêlablement tissée de morts, la mort n’est donc pas à craindre, car chaque minute de celle-ci annonce et la mort et la vie, la mort est concentrée en une seule seconde de vie ; chaque minute est le commencement de la fin : Sitôt la tête de Bernie sortie du massif floral la rentre-t-il. Mais pour Montaigne, si vivre c’est apprendre à mourir, cela signifie deux choses, du moins deux temporalités incarnées à l’écran par Bernie.

Temporalité courte, vivre, c’est apprendre à mourir car chaque instant est l’occasion d’une naissance : un homme doit vivre « à propos » dit Montaigne. Un homme qui vit à-propos, dans le temps dans lequel il existe, est un homme pour qui chaque instant est une découverte nouvelle, pour devenir ce qu’il est : « Notre grand chef d’œuvre, c’est de vivre à-propos ». Pour Bernie, chaque évènement, chaque rencontre, est un nouveau point de départ, et non d’arrivée, point de départ sans cesse accéléré par le suivant. Temporalité longue, ensuite, ce sont ces derniers instants qui donneront toute sa valeur à une existence : l’homme mourra-t-il serein que cela renseignera sur l’intensité de vie qui aura été la sienne ; mourra-t-il au contraire inquiet que cela signifiera les regrets de ce qui n’a pas pu s’accomplir. Tout dépend de notre dernier geste, celle des derniers instants.

Dupontel, reprenant Montaigne, expose donc dans Bernie une philosophie du présent. « Le jour de la mort est le maître jour », juge de tous les autres. C’est pourquoi Bernie est encerclé, à la fin du film, que se presse autour de lui chacun de ses gardiens comme autant de témoins de ce dernier instant : police, corps médical, journaliste, qui permet de comprendre peut-être autrement leur rôle dans le cinéma de Dupontel : pour avoir été les gardiens assermentés de la vie de Bernie, ils en seront, en dernier ressort, les juges. Pour l’envoyer dans l’au-delà ? Mais il n’y a pas de vie après la mort, Montaigne refuse que la mort, ce « beau risque à courir », qui n’est qu’une hypothèse pour Socrate, ce soit transformé en thèse par le christianisme : nous vivrions dans une vallée de larmes qui serait récompensée par le bonheur d’une vie future. Le seul bien de la vie, c’est le plaisir pris à vivre celle-ci. De sorte que, Bernie retourne la proposition de Cicéron : philosopher, ce n’est pas apprendre à mourir, mais mourir, c’est apprendre à philosopher. Mais à philosopher non pas en se préparant à la mort à chaque instant, qui donnerait plus de tourments qu’un réconfort. La préparation à la mort est plus nocive que l’acceptation de la mort. Montaigne comme Bernie ne proposent pas une vision sombre de la mort, mais joyeuse, au sens où elle doit permettre de vivre une vie meilleure, sur le plan de la qualité, en devenant ce que chacun est. S’il faut se préparer à la mort, ce que fait Bernie tout le long du film, c’est en un sens bien différent, dès lors, que d’y penser sans cesse, c’est au contraire de continuer à faire ce que l’on fait : que la mort vienne me trouver, « en plantant des choux » pour Montaigne, en sortant la tête de mon massif pour Bernie. Il ne s’agira jamais de filmer l’être comme Montaigne ne le peignait pas davantage, mais le passage de celui qui épouse sans cesse le mouvement de la vie.

CONCLUSION.

Bernie est donc une invitation à bouger, circuler, sortir des sentiers battus, pour s’en aller penser ailleurs. Pourquoi faudrait-il en effet rester à « sa » place (l’orphelinat) ou s’y laisser enfermer ? Et pourquoi une place unique à chacun attribuée (il sera acteur et réalisateur) ? Ce possessif au singulier sent le renfermé, la catégorie, le classement, la hiérarchie et le rangement que conservent les gardiens en tous genres dans le cinéma de Dupontel.

Face à cette logique des places gardées, Bernie recèle un ferment de subversion, car il révèle la vanité des positions établies et leur possible fragilité. Il attire l’attention sur un lieu vertigineux, un creux, un interstice entre le déjà plus et le pas encore de celui qui est en train de devenir ce qu’il est sans cesse, une zone d’indétermination, le terrain d’aventure non balisé des identités vagues. Bernie fait apercevoir, à propos des gens déplacés, qu’ils sont littéralement intéressant, qu’ils sont « entre », un peu dedans, un peu dehors, au milieu du gué où rester est réputé malaisé. Bernie fréquente les frontières et investit non point seulement l’entre-deux du système et de la marge encore moins l’entre soi, fermé sur lui-même, mais l’« entre » en tant que tel : un site transitoire permettant à la fois la distance et la proximité, un temps ménageant transition et mutation, dans un espace de contraste qui est également un espace de liaison, de transition, de traduction (ainsi apprend-il une nouvelle langue pour cette nouvelle vie qu’il s’offre à lui).

La position de Bernie, dès lors, n’est pas seulement incommode, elle doit être inconfortable par définition, son sort peu enviable, voire risqué. C’est pourquoi chacun est-il toujours tenté de rallier plutôt l’un ou l’autre bord, d’y chercher la conformité, sinon une communauté. Mais de l’expérience du dépaysement de Bernie on peut, peut-être, espérer voir surgir une invitation à se déplacer. Tous les déplacements, certes, ne sont pas également périlleux ni intellectuellement fructueux. Il y a des voyages organisés, sécurisés, des migrations chic, des exils dorés. Ces déplacements-là n’ont pas le tremblé de l’aventure, en eux nul précipité de l’évènement, ni véritable étonnement, ni incertitude féconde : quand on promène avec soi son propre monde, tout est prévu pour rassurer.

Faisons place nette, plutôt, à une certaine forme de « dissidence », au singulier préférer le pluriel, de celui qui relève toujours plus fièrement le bout de son pied : le pluriel, avec son « s » si singulier, celui de sens, celui de sinuosité, qui sait si bien siffler aux oreilles, évoquant la petite musique du voyageur Bernie qui sait toujours si bien l’accompagner. En somme, se quitter un peu, se retrouver, se reprendre dans une conscience vagabonde, une sorte d’« entre-deux » où tous les vagabonds du cinéma, de Chaplin au Magicien d’OZ en passant par L’épouvantail de Schatzberg pourraient enfin bouger et se tenir la main.

David Fonseca

Un autre article de David Fonseca? Beastie boys story

Retrouver Litzic sur FB, instagram, twitter

David Fonseca, auteur du mois d’octobre 2020, est un féru de cinéma, de littérature et de rap. Il nous propose cet article dédié à un groupe majeur du rap, mis en image par Spike Jonze (Dans la peau de John Malkovitch, Her etc.)