chronique roman, nouvelles, récit

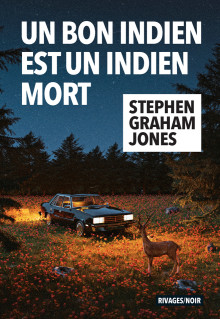

STEPHEN GRAHAM JONES, Un bon indien est un indien mort.

Roman paru aux éditions Rivages, collection Noir.

4 indiens de la tribu des Blackfeet, le week-end précédent thanksgiving, abattent un troupeau de caribous sur une Terre interdite. Dix ans plus tard, le fantôme d’une femelle caribou abattue ce jour-là revient hanter les 3 survivants. Dans ce roman horrifique, Stephen Graham Jones, lui-même originaire de la tribu des Pikunis (autre nom des Blackfeet), évoque tout autant le thème du personnage hanté que l’art de la transmission orale des contes et légendes amérindiennes, le tout sur fond de caractère social.

Une tuerie sanguinaire.

Ricky, Lewis, Gabe et Cass sont amis d’enfance. Ils vivent dans la réserve d’où ils n’ont pas vraiment pour ambition de se faire la malle. Quelques jours avant la fin officielle de la chasse, ils partent en vadrouille avec l’espoir d’abattre quelques caribous, histoire de prouver qu’ils sont de bons indiens. Bredouilles, ils décident de se rendre sur la terre des anciens, territoire interdit à la chasse. Là, ils découvrent un troupeau de caribous, dans un ravin leur laissant peu de chances de s’en sortir.

Ils ouvrent le feu, c’est un carnage. En descendant dans ce ravin pour dépecer les corps, ils réalisent qu’une femelle est toujours vivante, même si gravement touchée. Lewis l’achève, de deux balles supplémentaires (la première lui arrache une partie du crâne mais la bête est encore vivante suite à l’impact). Quand il lui ouvre le ventre pour la vider de ses viscères, il réalise qu’elle est à un point anormal, pour la saison, d’une grossesse. Le fœtus est jeté parmis les corps.

En remontant du ravin, un autre indien leur ordonne de laisser les corps ici, qu’ils n’avaient pas le droit de chasser sur ces terres et qu’ils n’emporteront rien. Lewis réclame cependant la peau. Dix ans plus tard, il est la proie de visions, celle d’une femme à tête de caribou. Peu à peu, il sombre dans une forme de folie.

Tradition orale.

Les indiens, le fantasmons-nous, sont des peuples qui respectaient la nature, se contentant de tuer les animaux simplement pour leur subsistance. Ils ne tuaient pas plus qu’il ne fallait, du moins le croyions-nous. Avec ce postulat de base d’une tuerie presque immorale, Stephen Graham Jones détruit un premier mythe. Mais lorsque dix ans plus tard le fantôme d’un des animaux tué ce jour-là réapparaît, il réactive celui des contes indiens, ce mélange, que nous fantasmons toujours, de spiritualité animale et de métaphore sur l’existence.

Toute l’histoire d’Un bon indien est un indien mort se déroule dans une réserve indienne. La misère qui y règne est amplifiée par le portrait de ces types un peu bon à rien, des déclassés, des loosers qui tentent, tant bien que mal de se réapproprier leur vie (et leur histoire). L’alcool et une forme de culpabilité ancestrale les hantent. L’un des leurs, Ricky, est mort après avoir quitté la réserve, lynché par des blancs. Lewis, lui, a mieux réussi. Il a quitté la réserve et est en couple avec une blanche, mais le poids de son appartenance, se rend-on compte, lui pèse. Quand les visions se déclenchent, il se souvient de qui il est, de ce qu’il a fait, et ce souvenir et le poids de la culpabilité le font totalement vriller.

Ecrit en trois parties (une consacrée à Lewis, une attribuée à Cass et Gabe, la dernière à Denorah, la fille de Gabe, plus une très brève partie dédiée à Ricky), ce roman est une histoire racontée par un ancien à des jeunes gens ; le ton y est proche d’une forme d’oralité, avec des interjections fréquentes lui donnant un rythme particulier, comme si l’auteur, ou le narrateur, nous prenait directement à témoin de ce qui se déroule.

Transimission.

Il est aussi question de transmission dans ce roman. D’une part, celle des histoires que nous racontons à nos enfants, qui façonneront une part de leur identité future. Il y a aussi celle de ces légendes que l’on traduit sous forme de contes, reprenant la tradition orale des conteurs qui allaient de village en village raconter leurs histoires. Le message oral dévoile ici une force à la narration, qui fait que nous sommes toujours aux aguets, essayant d’anticiper la suite, mais n’y parvenant jamais. En ce sens, Stephen Graham Jones s’avère un virtuose, car le fin mot de l’histoire n’apparaît que quelques pages avant la fin du roman, dans un timing parfait.

Enfin, il y est aussi question de l’âme, de celle qui, maudite revient hanter les vivants. Mais il est aussi question de cette âme qui est la nôtre, celle qui véhicule un mal ancien. Ici, il est question de culpabilité, subie ou voulue. Le malaise des populations amérindiennes y est traduit en filigrane, apportant une noirceur supplémentaire à ce roman. Portant, il y a de l’espoir, et une rédemption possible. Le personnage de Denorah en fait partie, et terminer le roman sur la partie qui lui est dédiée permet de ressortir du roman avec une lueur d’optimisme en point d’horizon, celui qui dit qu’on apprend de nos erreurs, mais plus encore de celles des autres. Que rien n’est joué si on se donne un peu de mal.

Ce livre, prenant, angoissant, chargé de sens, ne peut que nous électriser en remettant un peu les choses à leur place. Fort et fluide, Un bon indien est un indien mort nous hantera pendant un long moment.

Patrick Béguinel

Pour faire en sorte que litzic reste gratuit et puisse continuer à soutenir la culture

Nous retrouver sur FB, instagram, twitter</stron